Pechito

Santa Fe y Scalabrini Ortiz, ciudad de Buenos Aires

Todavía no llegó el invierno pero las bajas temperaturas ya empiezan a protagonizar las noches en Buenos Aires. Faltan pocos minutos para las ocho de la noche, y una señora le da un sándwich de milanesa a un señor que está sentado al lado de su colchón en plena avenida Santa Fe.

Ese señor es Pechito, que vive en frente de la boca de subte estación Scalabrini Ortiz, con sus dos perros y su televisor que está pasando la película Mi Pobre Angelito.

“Tomá, para que bajes la milanesa”, le dice Diego estirándole una Coca Cola y un conito Jorgito que improvisadamente compramos en el kiosko de la vuelta.

La charla empieza naturalmente, y la simpatía de Pechito se irradia ya en sus primeras palabras. “¿Artístico o verdadero?”, me contesta cuando le pregunto el nombre de sus perros. Resulta que se llaman Pechín y Galo, aunque en su faceta de arte Pechito los apoda Alberto Cortés y Nino Bravo. Ambos están abrigados, perfectamente preparados para enfrentar las bajas temperaturas.

Cuando queremos acordar, Pechín aprovecha nuestra distracción, y disimuladamente mastica los últimos pedazos del cono de dulce de leche que hasta hace pocos minutos pertenecía a su dueño. Bromeamos con que es su regalo por el día del animal que fue ayer, y Pechito agrega: “Todos los días es el día de él, porque es mi compañero”.

Mientras Pechito se entretiene conversando con un vecino del barrio que ya está entrado en sus 80 años, me siento en el piso a su lado.  Las baldosas de la calle están frías, pero con el tiempo esa sensación desaparecerá a medida que la charla se va poniendo interesante.

Las baldosas de la calle están frías, pero con el tiempo esa sensación desaparecerá a medida que la charla se va poniendo interesante.

Pechito nació en 1973, “en la cuna de la Dictadura”. Vivía en San Miguel junto a su mamá, su papá y tres hermanos mayores. “Era el nene de mamá”, asegura con una sonrisa que expresa nostalgia, y la recuerda sentada en una mecedora, mientras simula el movimiento de la silla con su cuerpo. “Y yo me sentaba al lado de ella, así como estás vos ahora”, agrega.

Solía jugar al sodero con sus amigos del barrio. El juego consistía en acomodar los sifones vacíos en una tarima de madera, y los movían para que hicieran el típico ruido que generan al chocarse los envases de vidrio. Y también simulaban ser el lechero, levantándose bien temprano y gritaban “¡Lechero!” mientras veían cómo los vecinos salían de sus casas para llenar las jarras.

“¿Cómo anda amigo, bien?”, le dice un señor que pasa a las apuradas por la esquina. Le extiende la mano para saludar, Pechito se la besa, y el hombre culmina su paso acariciando a cada uno de los perros.

Fue en el barrio de San Miguel, durante su infancia, que un vecino llamado Rubén, lo bautizó como Pechito. Resulta que de chico tuvo un accidente de auto que lo hizo caminar “así”, y mientras explica saca el pecho hacia adelante para aclarar con una mímica.

En 1981, la mamá de Pechito se quedó embarazada de un quinto hermano. Un día la internaron de urgencia, y él se quedó en la casa junto a su hermano Omar, quien le seguía en edad por dos años. “Mamá murió”, le dijo Pechito a su hermano en ese entonces. Lo sintió. Y a la tarde empezaron a llegar parientes a su casa, lo cual confirmaba la noticia: su mamá había muerto durante el parto.

“Y ahí empezó mi calvario”, asegura. “Mi viejo era putañero. No conocí a nadie tan mujeriego como él… bueno, yo”, dice largando una pequeña risa. Pechito tenía 8 años, y recuerda que las mujeres de su papá entraban por la ventana. Su abuelo, que vivía en Don Torcuato cada tanto iba de visita, y las echaba diciéndoles que si querían a su hijo, debían entrar por la puerta.

La sonrisa es recurrente en la expresión de Pechito. Y automáticamente se le achican los ojos y se le dibujan algunas arrugas que irradian simpatía. Habla pausado y claro, y agrega una carga emotiva a cada palabra, de tal modo que sus relatos transportan en espacio y tiempo a quien lo escucha.

Después de la muerte de su mamá, Pechito solía escaparse de su casa con su hermano Omar. “Nos íbamos aunque pasáramos hambre”, expresa, y agrega que después cuando volvían a su casa se “comían una paliza”. El apellido de su papá es Ferreyra, y un error del registro civil hizo que a Pechito lo anotaran como Ferreiro. Nunca quiso corregirlo, y asegura: “Yo soy hijo de la vida”.

Pechito y Omar fueron dados en adopción, y por un período de prueba vivieron cada uno por separado en dos familias dentro del barrio La Estrella en San Miguel. “Éramos carne y uña”, recuerda, y cuenta que los fines de semana se encontraban para compartir un rato juntos.

Un día, su papá se emborrachó, fue a la casa de Omar a reclamarlo como su hijo, y se lo llevó con él. Al día siguiente, a Omar lo enviaron a hacer unos mandados, y lo atropelló un auto. Cayó de cabeza, y murió después de estar en coma en el Hospital de Niños.

Omar murió un 7 de septiembre. Exactamente dos años después de que muriera su mamá. Pechito recuerda que su madre decía en broma: “El día que me muera me lo voy a llevar a Omar porque es inútil y no va a poder con su vida…”.

“¡Quedate un poco quieto!”, le dice Diego a Pechito para poder sacarle alguna foto que no salga movida. Se cruza y descruza de brazos constantemente, mueve su torso, y cada tanto me toca el hombro con su dedo índice izquierdo para enfatizar algunas partes de su relato. “¡Me muevo porque soy inquieto!”, le contesta Pechito y en chiste posa sonriendo ante la cámara.

“¡Quedate un poco quieto!”, le dice Diego a Pechito para poder sacarle alguna foto que no salga movida. Se cruza y descruza de brazos constantemente, mueve su torso, y cada tanto me toca el hombro con su dedo índice izquierdo para enfatizar algunas partes de su relato. “¡Me muevo porque soy inquieto!”, le contesta Pechito y en chiste posa sonriendo ante la cámara.

Después de la muerte de su hermano, Pechito decidió volver a su casa y no ser adoptado por la familia con la que estaba viviendo transitoriamente. Su regreso fue el día de su cumpleaños, un 28 de marzo. La bienvenida incluyó algunos golpes, y a los 10 años de edad se fue de su casa.

Dormía entre pastizales en San Miguel. Pechito cuenta que pasó frío porque andaba vestido “con un shortcito”, tuvo hambre, y padeció los mosquitos porque elegía dormir en los pastos largos para no ser visto por su papá. Pero un día lo encontró, y le dijo: “Tomá los documentos y hacé lo que quieras”.

Pechito se anotó en la escuela n°43 de Santa Brígida y con su personalidad se hizo querer de inmediato. Iba durmiendo en la casa de distintos compañeros, y se había ganado incluso a las directoras, lo cual le dio el privilegio de ir a las excursiones y paseos de chicos más grandes. Y así lograba estar bien, “a pesar de que no tenía hogar”.

Es fanático de Alberto Olmedo. Le gusta actuar, cantar, hacerse el locutor… De tal manera, que enchufa un equipo de audio y anima la calle. Nos perdimos la demostración de talento porque una vecina no muy feliz con escuchar los shows le tiró su equipo contra el piso. De todos modos, asegura que ya lo repondrá. Le insisto para que vaya al Soñando por Cantar, pero me contesta: “¡Yo no estoy para esas verduleadas!”

A los 15 años Pechito tuvo que comenzar a trabajar porque nadie le bancaría que siguiera estudiando: “agarré mi ropita y me puse a caminar por ahí”, dice, y se fue para el centro de San Miguel. “Mi primer trabajo fue una escoba”, sin embargo después de barrer pasó a administrar, después a ser mano derecha de su patrón, y finalmente socio. Asegura que su jefe, José Rubén, fue como su viejo, a quien le pudo hacer esas preguntas íntimas que nunca pudo ha cerle a su papá.

cerle a su papá.

“De tanto en tanto lo voy a visitar”, dice en relación a José Rubén, que en su momento incluso le mandó a construir un cuarto al lado del local para que Pechito viviera. Pero en 1995 su patrón tuvo que vender todo porque su padre enfermó de cáncer. “Si mi viejo hubiera sido… persona, yo habría hecho lo mismo”, reflexiona Pechito.

Los Simpsons pasan a protagonizar la pantalla del televisor marca Hitachi que está apoyado sobre un cajón de verduras que le hace de mesa. “Tengo 80 canales”, expresa con orgullo, y entre risas elude contestar de dónde saca el cable, diciendo: “¿Qué dijo la Presidenta? ¡Televisión para todos!”.

Estuvo durante un año y medio sin trabajar. Vivía en la terraza de la casa de un amigo en San Martín, sin que nadie supiera, y como en las películas, le subía la comida a la noche.

Hasta que empezó a trabajar en un supermercado chino en Núñez como encargado. “No sé quién miércoles me recomendó, hasta hoy en día sigue siendo una incógnita”, dice Pechito, y agrega que ahí le empezó a ir bien y se alquiló un monoambiente en San Martín en el cual vivió durante tres años.

Tenía 20 años, y estaba cansado. Tenía plata para comprarse ropa nueva, pero de tanto trabajar no podía disfrutar. Sus amigos consumían cocaína, y él siempre trató de que no lo hicieran. Hasta que en 1996 probó. Primero fue un papelito. Después una bolsita. Dos bolsitas. Después su sueldo… y después su trabajo. “Terminé siendo peor que ellos”, dice.

Pechito dormía en un auto abandonado cerca de Villa Tranquila. Compraba la droga, y se iba a una panchería en donde consumían todos juntos. Después salían a bailar o a buscar mujeres: “me hacía sentir dios”, recuerda.

“A veces me duelen los brazos de tanto saludar”, dice Pechito, que en el tiempo que llevamos charlando se la pasó repartiendo saludos a todos los que pasan por la esquina, y dice: “Yo sé quién va a pasar a las nueve, a las diez, a las once…”. También reparte piropos a toda mujer que pasa, haciendo reír a más de una con sus ocurrencias.

“Tenés que dejar esas cremas de amistad que tenés”, le dijo Rubén, un hombre que generosamente le dio trabajo a Pechito cuando estaba sumergido en el mundo de las drogas. A veces lo llamaba, y le  prometía que si llegaba al trabajo en horario le compraría una docena de bolas de fraile en el local de la vuelta donde vendían facturas. En 1998, Pechito decidió dejar la droga y fue a un centro de rehabilitación aunque asegura que dejó por su propia fuerza de voluntad.

prometía que si llegaba al trabajo en horario le compraría una docena de bolas de fraile en el local de la vuelta donde vendían facturas. En 1998, Pechito decidió dejar la droga y fue a un centro de rehabilitación aunque asegura que dejó por su propia fuerza de voluntad.

De pronto siento un golpecito en mi espalda que me descoloca. “Disculpame, ¿tenés una birome? Porque hoy feriado encontrar una librería abierta…”, me dice una chica de menos de treinta años. Yo había olvidado que estábamos en el medio de la calle y que la gente nos veía. Los relatos me habían transportado, había olvidado las baldosas frías, y ya me sentía en el living de la casa de Pechito, en la más íntima de las conversaciones.

Después de dejar las drogas, empezó a cartonear en 1999. “Me ganaba dignamente el pan”, dice Pechito que por ese entonces dormía en una plaza. Sin embargo, cuando asumió Mauricio Macri las plazas se cerraron y tuvo que desplazarse a la esquina de Santa Fe y Scalabrini Ortiz donde duerme actualmente. “Yo me gané el respeto, no es fácil vivir en la calle”, asegura.

dignamente el pan”, dice Pechito que por ese entonces dormía en una plaza. Sin embargo, cuando asumió Mauricio Macri las plazas se cerraron y tuvo que desplazarse a la esquina de Santa Fe y Scalabrini Ortiz donde duerme actualmente. “Yo me gané el respeto, no es fácil vivir en la calle”, asegura.

Dice que a veces le agarra la depre, y que hace dos años quiso suicidarse porque no encontraba un sentido para su vida. Se colgó en la plaza, y el mecanismo no falló: “Ya estaba marchando”, dice con mirada penetrante, pero sus amigos lo bajaron y lo reanimaron. Pechito dice que no quiere volver a vivir debajo de un techo. “Me siento feliz así. Amo mi libertad. No tengo obligaciones”, expresa, y afirma que duerme bien por las noches.

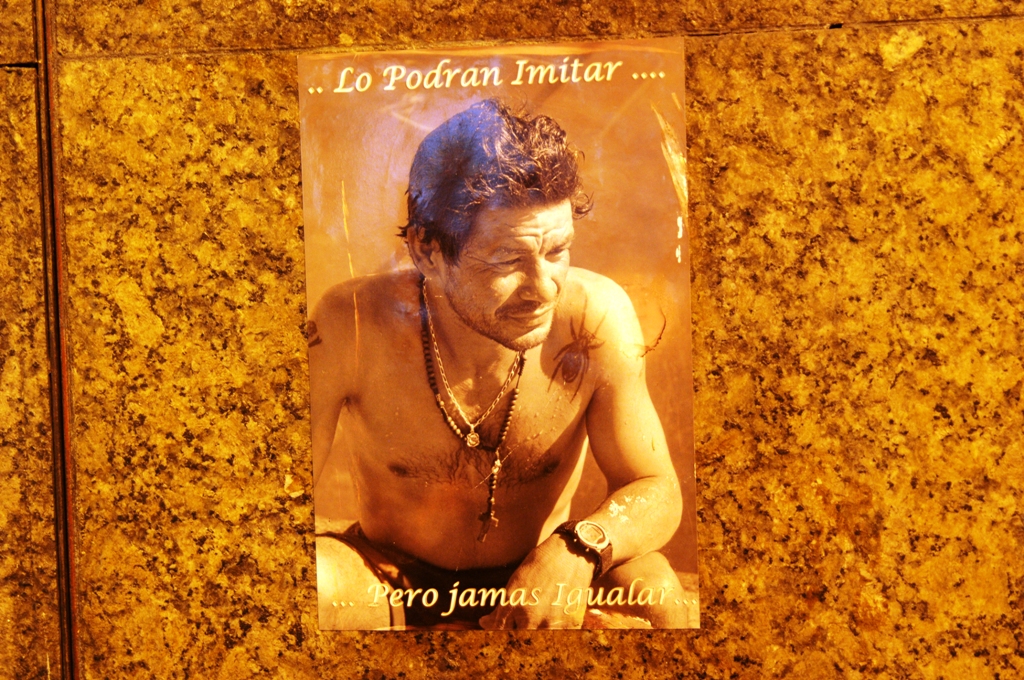

Hoy Pechito ya es parte del barrio y se ganó el cariño de la gente, que se traduce en saludos cariñosos y sinceros, y en constantes muestras de afecto a través de la donación de comida y ropa. Es la alegría de la calle con sus canciones y shows, y responde con simpatía a las miradas curiosas que se detienen a ver su living improvisado con su colchón, su asiento de cuerina blanca, su tele, sus perros, y una foto suya pegada en la pared que dice: “Lo podrán imitar… pero jamás igualar”.

Eso creo yo, eso cree él, y eso creen todos los que comparten una charla con él: lo podrán imitar… pero jamás igualar.