«Francisco el Vagabundo»

Barrancas de Belgrano, ciudad de Buenos Aires

Estamos en las Barrancas de Belgrano y son las 22:22. “22 el loco”, a sí le dicen a ese número. ¿Pura casualidad llegar a esa hora al lugar a donde venimos a conocer a un “loco lindo” de la vida? Para las parejas que están bailando tango en la pérgola de la plaza, podemos parecer dos turistas. Cámara en mano, y mirada curiosa que busca. Una mirada que después de un par de cuadras de desorientación cerca de las vías, y con tanta luz que encandila, no logra ver que en una zona más oscura, Francisco está sentado en el banco donde duerme.

sí le dicen a ese número. ¿Pura casualidad llegar a esa hora al lugar a donde venimos a conocer a un “loco lindo” de la vida? Para las parejas que están bailando tango en la pérgola de la plaza, podemos parecer dos turistas. Cámara en mano, y mirada curiosa que busca. Una mirada que después de un par de cuadras de desorientación cerca de las vías, y con tanta luz que encandila, no logra ver que en una zona más oscura, Francisco está sentado en el banco donde duerme.

“¡Mirá cómo barrí!”, es el comentario con el que nos recibe. Hace un gesto con el brazo como quien hace pasar al invitado a su casa, y en cuestión de minutos ya estamos en la comodidad de su hogar al aire libre.

El escalón de cemento en el que estamos sentados estaría congelado en caso de que hiciera frío. Pero no es el caso. Es una noche templada en Buenos Aires, de esas con las que un saquito alcanza para estar acorde a la temperatura. Una manta celeste nos hace más cómodo el asiento, y la charla empieza naturalmente.

Francisco nació en el Hospital Pirovano y es el mayor de tres hermanos. “A mi viejo no lo conocí nunca”, cuenta, y en seguida recuerda a su mamá llamada Carmen que falleció hace 5 años. A sus hermanos hace años que no los ve: uno vive en Grand Bourg, y otra en General Rodríguez.

“Yo vivía en la Galería Tauro que está en la estación de José C. Paz”, recuerda Francisco cuando comienza a hablar de su infancia transcurrida en la calle junto a su hermano. Dormían en el pasillo de la galería en frente a un local de televisores, cuyo dueño llamado Arturo, dejaba encendidos con volumen para que los chicos se entretuvieran a la noche mirando películas. “Era re bueno el tipo”, remata Francisco con una sonrisa algo tímida.

Por ese entonces, tenía unos “6 o 7 años” y las decisiones de vida las tomaba en base a juegos de mesa. “Jugábamos a las damas con mi hermano, y el que perdía tenía que cruzar al mercado de enfrente a robar algo para comer”, recuerda, y explica la estrategia que tenían para poder alcanzar los productos del mercado llamado La Montaña de Oro.

Una noche cuando tenía 10 años, con su hermano y un amigo de la calle como cómplices, se metieron adentro del almacén por el techo. Pasaron horas y horas adentro y con rasgos de travesura en la mirada narra: “Comimos de todo, y hasta abrimos paquetes de fideos por el piso”. El precio de semejante aventura fue terminar en la comisaría y ser derivado al colegio de menores Instituto Antártida Argentina.

metieron adentro del almacén por el techo. Pasaron horas y horas adentro y con rasgos de travesura en la mirada narra: “Comimos de todo, y hasta abrimos paquetes de fideos por el piso”. El precio de semejante aventura fue terminar en la comisaría y ser derivado al colegio de menores Instituto Antártida Argentina.

Cuando Francisco habla, sus brazos se mueven de manera inquieta como si hubiera un titiritero que anima sus narraciones. Tiene mucha memoria. Cada detalles es recordado con la mayor de las precisiones. Es ansioso. A veces cuesta seguirle el ritmo, y solamente se queda callado cuando su boca está  ocupada prendiendo otro cigarrillo.

ocupada prendiendo otro cigarrillo.

Esa misma ansiedad que se percibe en su hablar es la misma que lo llevó a escapar del colegio de menores. Después de un año, se fugó y volvió a vivir a la Galería Tauro de José C. Paz, esta vez con un amigo llamado Gabriel. La estrategia para conseguir algo para comer había cambiado. Esta vez, la víctima era un “Tano” que tenía una verdulería: “Había una reja que ponía de noche, pero con un palo y un pinche pescábamos la fruta”, recuerda y agrega un poco risueño: “Cuando el Tano llegaba a la mañana le faltaban las mandarinas…”. No faltaba también la reventa de revistas que tomaban de los puestos de diarios y las escondían adentro de sus remeras. Así, sus años siguieron pasando entre distintos correccionales de menores y vueltas esporádicas a la estación de José C. Paz.

menores y vueltas esporádicas a la estación de José C. Paz.

Algunos caminan por las calles de Belgrano de lo más arreglados para disfrutar su viernes a la noche. Hay quienes nos echan una mirada curiosa, y otros tantos pasan a las apuradas y ni sospechan que estamos al costado de su camino. Tal como le debe suceder a Francisco todos los días de su vida.

64. 55. 44. Las líneas de colectivo frenan justo en frente nuestro y los pasajeros suben y bajan. En la parada, una publicidad de Oral-B dice: “¡Atrévete a cambiar!”.

Eso mismo hizo Francisco cuando tenía 12 años: se atrevió a cambiar. Dejó las calles de Buenos Aires y partió en su bicicleta negra con guardabarros blanco rumbo a San Luis donde vivía un tío suyo. Su único equipaje era una frazada y un mate: “¿Para qué quiero más? Si la calle te da todo…”, contesta a una pregunta que nunca formulé, pero que interpretó ante mi mirada de desconcierto. En cada lugar que paraba, iba pidiendo para comer en kioskos y estaciones de servicio.

“Allá te dan una mano, acá la gente te tiene miedo porque están todos quemados”, dice Francisco y en seguida cuenta que cuando vivía en una plaza en San Luis le ofrecieron trabajo y empezó a ganarse la vida en el bar “La Estrega de San Luis” donde lavaba los platos y daba una mano en lo que podía. Con su simpatía se hizo amigo hasta de los colectiveros, y así se ganaba los viajes gratis.

La gira en bicicleta de Francisco siguió por Mar del Plata donde se desilusionó un poco al conocer el mar y enterarse de que es bastante más sucio de lo que sale en las fotos. Ahí vendió Coca Cola en la playa y con orgullo y los ojos bien abiertos dice que “estaba Moria Casán”.

Hay una faceta algo cholula que Francisco cada tanto saca a la luz. Se declara fanático de Soledad Silveyra y nos cuenta que se la encontró hace unas semanas por la calle. “¿Así que te gustan las rubias?”, le pregunta Diego. “No, me gusta Soledad Silveyra”, contesta con convicción y nos actúa una escena de “Gitano”, la película que la actriz protagonizó junto a Sandro. Se lo ve divertido por hacernos reir, y aunque no se anima a cantar también se declara fanático de Nino Bravo, José Luis Perales y Manolo Galván.

“Siempre me acompañó Dios y la Virgencita de Luján”, confiesa Francisco. Su recorrido por el país continuó por diferentes lugares: Bariloche, Salta, La Rioja, San Juan… Responde a la pregunta sobre dónde dormía con un simple: “¡Debajo de los árboles!”. Mientras sigue su relato se para descalzo sobre la vereda, parece que el cuerpo le pide ponerle acción a sus palabras, y explica que “pedaleaba de noche porque de día había mucho auto y camión”.

“Siempre me acompañó Dios y la Virgencita de Luján”, confiesa Francisco. Su recorrido por el país continuó por diferentes lugares: Bariloche, Salta, La Rioja, San Juan… Responde a la pregunta sobre dónde dormía con un simple: “¡Debajo de los árboles!”. Mientras sigue su relato se para descalzo sobre la vereda, parece que el cuerpo le pide ponerle acción a sus palabras, y explica que “pedaleaba de noche porque de día había mucho auto y camión”.

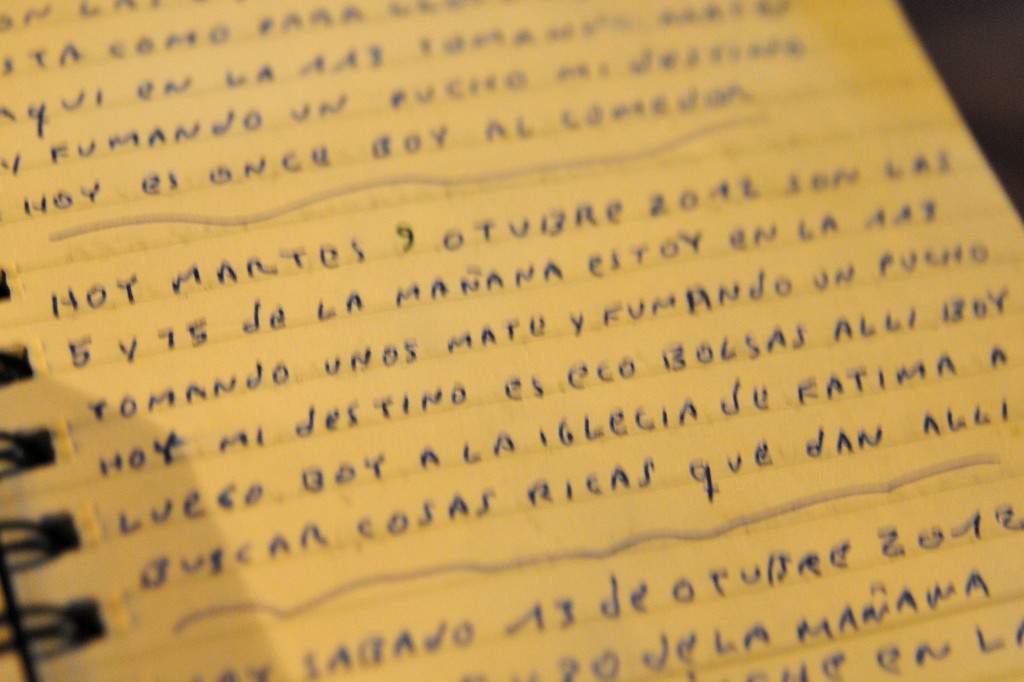

“Un día me sentí viejo y cansado de tanto andar por los caminos de mi patria”, escribe Francisco. ¿Escribe? Claro. “Francisco el Vagabundo”, como lo llaman en el barrio, tiene escritos varios cuadernos con las anécdotas de su vida y que utiliza como diario para escribir sus días en la calle. Sus experiencias se plasman en el papel con birome azul y letra imprenta mayúscula. Las frases son cortas, con faltas de ortografía recurrentes, pero con una gran capacidad para transmitir los sentimientos en pocas palabras.

Su faceta de escritor se desarrolló con fuerza en los años que estuvo preso en la cárcel de Olmos. Fruto de una combinación de su romanticismo, su viveza criolla y su facilidad para combinar palabras, Francisco escribía poemas para las mujeres de sus compañeros de celda y se los vendía para que después ellos quedaran como unos reyes.

“Dios inventó dos cosas lindas en la vida: la mujer y la comida, y el hombre vino a embarrarla toda porque inventó el trabajo”, dice Francisco. Ese amor por el género femenino y por el buen comer, se encarnó en la figura de Coca, el amor de su vida, que “fue cocinera durante 20 años en un restaurant”.

Coca en realidad se llama Azucena del Valle Nicolasa, y Francisco la conoció en 1990. Él estaba recién salido de la cárcel y tenía 29 años. Ella era amiga de su mamá y tenía 50. “Conocí a mi esposa, la amada mía de mi corazón”, escribe Francisco en su cuaderno. “Un día charlamos, tomamos mate, y ahí empezó todo”, narra, y agrega: “Cuando mi mamá se enteró de que yo estaba con ella no le gustó ni mierda”.

En su brazo izquierdo Francisco luce un tatuaje que dice “Coca” adentro de un corazón. “Me lo hice yo con tres agujas de coser”, dice orgulloso. Ya no están más juntos desde el 2012 pero él asegura que después de 22 años juntos ella vive hoy en su corazón. Al igual que el tatuaje, su amor le duele. Al igual que el tatuaje, el amor sigue con él.

En su brazo izquierdo Francisco luce un tatuaje que dice “Coca” adentro de un corazón. “Me lo hice yo con tres agujas de coser”, dice orgulloso. Ya no están más juntos desde el 2012 pero él asegura que después de 22 años juntos ella vive hoy en su corazón. Al igual que el tatuaje, su amor le duele. Al igual que el tatuaje, el amor sigue con él.

“A mí me gusta esta vida, me gusta la aventura”, expresa Francisco para definirse. Sus narraciones a veces parecen sacadas de una ficción. No solo trabajó dos años en un cementerio y recorrió lugares con distintos circos a los que aportaba sus ideas, sino que también sobrevivió a un accidente que casi le cuesta la vida.

Hace cuatro años ayudaba limpiando una casa en el barrio de Núñez. Un día, limpiando el balcón del segundo piso, se resbaló, se rompió la rodilla por el impacto, y después cayó de cabeza al piso. La gorra negra con tachas cuadradas y de estrellas cubre la deformación que nos muestra que tiene en su cráneo, producto del golpe. También se arremanga el jogging negro y pone en evidencia la gran cicatriz que tiene en su pierna izquierda. “El cuerpo no se movía pero el corazón latía”, dice Francisco para describir cómo se sentía cuando se despertó en el Hospital Pirovano, donde se puede decir que nació por segunda vez.

cabeza al piso. La gorra negra con tachas cuadradas y de estrellas cubre la deformación que nos muestra que tiene en su cráneo, producto del golpe. También se arremanga el jogging negro y pone en evidencia la gran cicatriz que tiene en su pierna izquierda. “El cuerpo no se movía pero el corazón latía”, dice Francisco para describir cómo se sentía cuando se despertó en el Hospital Pirovano, donde se puede decir que nació por segunda vez.

Su comida preferida es la milanesa con papas fritas. Cumple años el 4 de octubre. Piensa vivir más de 100 años. Es hincha de River. Pero le aburre el fútbol. Le gustan las carreras de autos  y motos. Tiene una cruz franciscana colgada del cuello que le regaló un amigo suyo llamado Nico. Toma mate y le pone una cucharada de azúcar cada tres cebadas. No quiere que le convide un chicle: “¡Sino parezco una vaca masticando así!”.

y motos. Tiene una cruz franciscana colgada del cuello que le regaló un amigo suyo llamado Nico. Toma mate y le pone una cucharada de azúcar cada tres cebadas. No quiere que le convide un chicle: “¡Sino parezco una vaca masticando así!”.

Cuando Francisco salió de la cárcel de Olmos fue a visitar la Basílica de Luján, donde se bautizó cuando era chico, e hizo una promesa. “Prometí que no iba a volver a caer preso aunque me esté muriendo”, dice con seriedad y agrega: “Es horrible estar preso”. Más de 20 años después, su palabra se mantiene intacta, y parece estar muy firme en su camino de cumplir el ofrecimiento que le hizo a la “Virgencita”.

Ya pasaron las doce de la noche y la charla sigue entretenida. Por adentro pienso que ningún programa de viernes de los que está caminando por la calle La Pampa va ser tan entretenido como escuchar las anécdotas de Francisco. Antes de despedirnos me pide que le escriba algo en su cuaderno para que le quede un recuerdo del encuentro. No podría reescribir lo que le puse, porque preferí no releer lo que me surgió en su momento.

Así, compartimos un buen rato la vida. Así, yo dejé mi huella en sus hojas. Y él dejó su huella en las mías.